Scopo di questo saggio è quello di spiegare non solo cos’è un simbolo ma anche quali sono quelle immagini (e simboli) associati alla Grande Dea Afrodite.

Il motivo di questa ricerca è semplice ma non scontato: attraverso la conoscenza e la comprensione del simbolo, si ha in mano la chiave per accedere alla fonte e alla testimonianza primaria, così da rimembrare con sempre più autenticità la Dea nella sua interezza.

La parola “simbolo” o, per meglio dire, il sostantivo maschile “simbolo”, deriva dal latino symbŏlum ovvero “contrassegno”, a sua volta dal greco sýmbolon, derivazione di symbállō che significa “mettere insieme”, derivazione di bállō cioè “getto”, col prefisso syn- “con, insieme”.

Il significato originale di questa parola ha sede nell’Antica Grecia, dove era utilizzato per intendere il mezzo di riconoscimento (o di controllo) che si otteneva spezzando irregolarmente in due parti un oggetto, in modo che il proprietario di una delle due parti potesse farsi riconoscere facendole combaciare.

Col tempo il termine simbolo è stato, ed è tuttora impiegato, per riferirsi a un segno che corrisponde a contenuti o valori particolari o universali, come ad esempio il simbolo della pace.

Dopo questa breve ma essenziale introduzione, è chiaro come i simboli sono suono e parola canalizzata e descritta attraverso un segno ancora prima della scrittura, da sempre utilizzati per comunicare, conservare e trasmettere una conoscenza ma oggi utilizzati anche per ricostruire informazioni in apparenza perdute o frammentate in essi contenuti.

Questo perché molti degli antichi simboli associati alla Dea e alle antiche religioni, sono stati assorbiti e storpiati (o distrutti e demonizzati) dal patriarcato e, attraverso il loro studio, si possono recuperare le loro informazioni originarie.

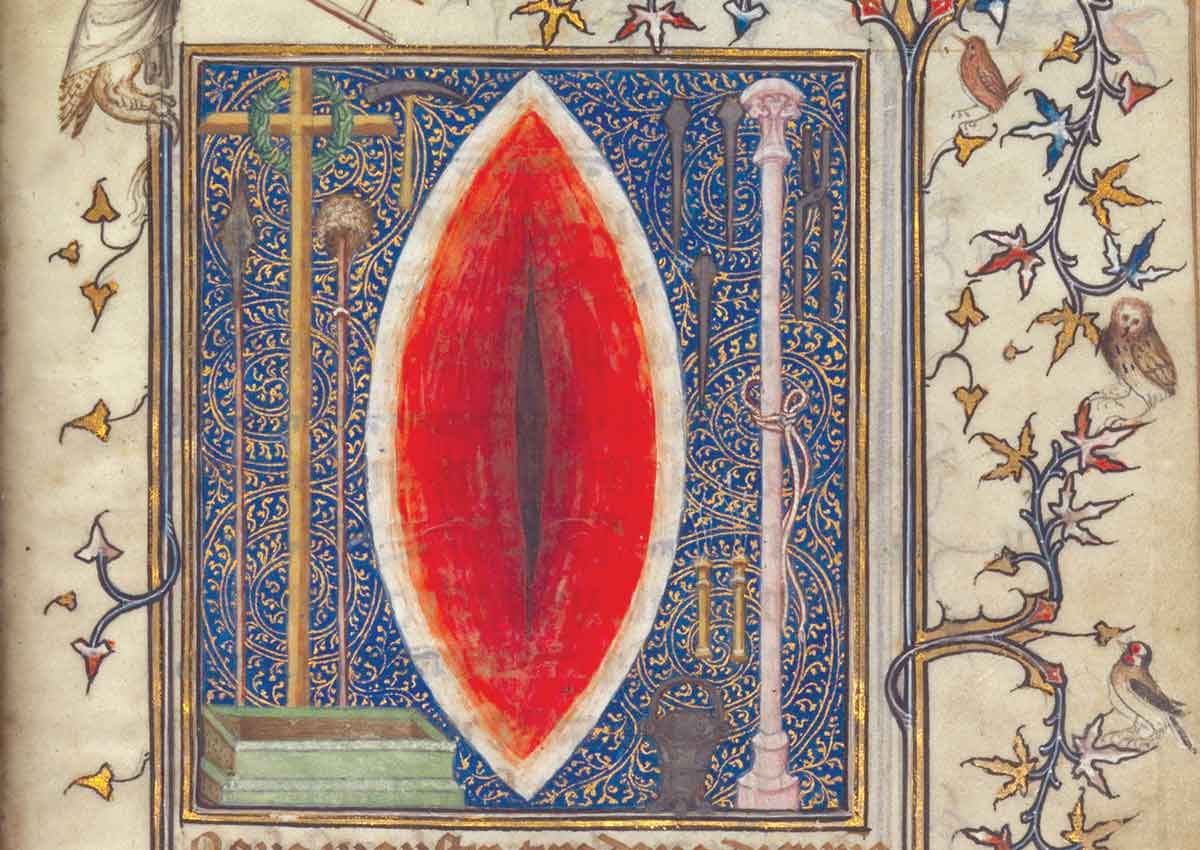

Nei casi migliori, infatti, anche se modificati nel loro significato, mantengono legami con il loro antico sapere e sono sopravvissuti nelle religioni successive giungendo fino a noi (ad esempio, nell'iconografia sacra cristiana, troviamo il simbolo della mandorla divina o, per meglio dire, della vesica piscis, antico simbolo di fertilità della Dea divenuto soprattutto nell’arte gotica simbolo di Gesù come colui che è vita e mediatore tra l’uomo e Dio).

In altri casi molti simboli antichi, in special modo quelli con richiami alla fertilità, al sesso e al piacere, furono demonizzati come il sesso stesso, e cercato di distruggerli o farli dimenticare dalla memoria umana.

I simboli sono dunque fonti di conoscenza che hanno attraversato il tempo e lo spazio, utili, soprattutto se svelati, per avere una comprensione autentica e valida della realtà in quanto, come appena visto, tutti i simboli mantengono forti legami con le loro origini, custodiscono celati nella loro forma conoscenze antiche e dimenticate.

Tornando ad Afrodite, troviamo connessi a Lei simboli di nascita ma anche di morte.

Ciò non deve stupire: a differenza dell’immagine smembrata e incompleta giuntaci per opera del Patriarcato, Afrodite è una divinità completa e antica, discendente diretta della Grande Dea Neolitica, nel suo volto di Signora di Lemba.

Ella è dunque tutti gli opposti in Armonia, Uniti in Lei, Signora della vita e della fertilità ma anche della morte e della rinascita.

Attraverso i simboli a Lei associati possiamo recuperare non solo, le diverse testimonianze celate al loro interno, ma anche l’antica e veritiera immagine della Dea, per riportarla al suo splendore originario, completa e sacra, rimembrata.

Un percorso utile e necessario anche per il nostro stesso benessere, per reclamare sana verità ma anche giustizia.

Di seguito sono analizzati i simboli principali di Afrodite:

YONI

Simbolo per eccellenza di vita e nascita, è il termine sanscrito (una lingua ufficiale dell’India, tra le più antiche della famiglia delle indoeuropee e ritenuta una lingua sacra; infatti, a ogni suono corrisponde un’energia prima che, combinata con altri suoni e dunque energie, conducono a una manifestazione concreta) utilizzato per indicare non solo la vagina ma l’intero apparato dei genitali femminili.

Il termine Yoni ha una pluralità di significati.

Molti riducono il suo significato a “luogo sacro” oppure “origine”, “dimora”, ma bisogna tenere a mente che Yoni, in sanscrito scritto, si scrive "yoin" (anche se si pronuncia "yoni"), ed è composto da y (il principio animatore, il cuore, il vero sé, l'unione), o (la preservazione e la luminosità), i (l’amore, il desiderio e la coscienza, il brillare e il pervadere), n (il sacro loto, la maternità, il ciclo mestruale, la nudità e la perla).

In essa dimora l’energia universale, è la porta sacra che da origine alla vita, simbolo del Divino Femminile e della creazione.

Presente ed esposta in maniera predominante anche sulle prime statue della Dea (le famose veneri, come ad esempio la Venere di Willendorf), simboleggia e testimonia la forza creativa, la fertilità e il potere che genera vita, la rinascita e la rigenerazione, la porta alchemica e trasformatrice, l’energia che prende forma e diviene materia sacra.

Dagli albori della civiltà a oggi, la Terra, tutta la Natura, prima dell’intervento dei seguaci del Dio monoteista, era considerata e vista come sacra poiché corpo della Dea, sua manifestazione.

Ritroviamo la sacra Yoni anche in natura o, per meglio dire, alcuni elementi naturali (come conchiglie, radici di alberi e pietre forate) cosi come alcuni luoghi naturali (ad esempio grotte e aperture) rivelano attraverso la loro forma la Yoni e, per questo motivo, vennero riconosciuti dai primi uomini preistorici come porte di accesso al mondo della Madre, luoghi di potere destinati al culto e dedicati ad aspetti e nomi distinti della Dea, connessi al paesaggio.

Per l’uomo antico, infatti, la grande maggioranza del “luoghi di potere” si rivelava tale grazie agli elementi naturali che contraddistinguevano il posto e che, grazie alla loro energia e benedizione, potevano portare non solo a un contatto immediato, più facile e

personale con la divinità ma anche alla guarigione, fisica e spirituale, degli individui che andavano a cercarli o a visitarli.

Tutto ciò si è conservato anche con l’avvento del cristianesimo.

È cambiato il soggetto del culto, la ritualità si è modificata, il messaggio spirituale è stato rimodellato, ma le prerogative del luogo sono rimaste inalterate.

Con il patriarcato al potere, soprattutto nel medioevo per quanto riguarda l’Europa, la yoni subisce un processo di demonizzazione, come la donna stessa.

Con l’inquisizione ma soprattutto con il fenomeno della caccia alle streghe, agli occhi della chiesa la donna diventa erede di Eva in tutto e per tutto, colei che ha condotto l’umanità alla corruzione e alla rovina, al peccato.

In alcune bolle papali, ma soprattutto nel libro “Malleus Maleficarum”, il Maglio o martello delle Streghe, il testo di riferimento e sapere degli inquisitori, la vagina viene descritta come un portale demoniaco, una bocca infernale che conduce alla perdizione, impura, opera del diavolo, inganno per l’uomo pio e le donne streghe vengono accusate non solo di tentare il bravo cristiano ma anche di rubargli il pene e la virilità, togliendoli dunque forza e potere, privandolo del suo ruolo di maschio e capo.

Ciò ha portato a enormi ferite, legate non solo alla femminilità ma anche al sesso stesso, ancora oggi considerato oggetto di tabù o di vergogna.

Il discorso è diverso per quanto riguarda altre zone del nostro amato pianeta, come ad esempio l’India, in cui la yoni ha continuato a venire venerata attraverso il rito della yoni puja.

Il rituale esiste da millenni nella tradizione della Dea ancora diffusa in alcune zone dell’India e venerata con preghiere e canti.

Il rito consiste in una serie di purificazioni e preghiere, per riconoscere la sacralità dell’organo femminile e reclamare il proprio essere dea.

Per conoscere al meglio questo potente simbolo di creazione, è necessario approfondire alcune sue rappresentazioni simboliche:

Vulva

Questo termine viene utilizzato per indicare la terminazione e l’apertura esterna degli organi genitali femminili esterni (tra cui è presente, e interessante ricordare, la parte anatomica del pube denominata anche “monte di venere”, chiamato cosi non solo per la sua posizione ma anche per il suo aspetto morbido e sinuoso, da sempre stato considerato un elemento di seduzione e sensualità).

È il simbolo più antico della Dea, la prima testimonianza sacra dell’incontro tra umano e divino, oggetto di venerazione presente in ogni luogo e ritenuta dotata di enormi poteri magici e curativi.

Veniva infatti riprodotta e associata, tempo prima dell’avvento dell’agricoltura, ai semi e ai germogli, cosi da sottolineare il suo potere di dare e far germogliare la vita, portando benessere e protezione.

Molte delle sue rappresentazioni come pitture rupestri, incisioni sulla pietra o statuette della Dea con la vulva ben esposta, venivano colorate con ocra rossa, elemento connesso non solo al sangue mestruale che scorre dalla Yoni, sangue di vita in quanto testimone di fertilità, ma anche del sangue che benedice il bambino quando viene messo al mondo, colore di potere, buona salute, forza, energia e vitalità.

Anche in epoca medievale, nonostante il cristianesimo e la sua moralità, la vulva continuava a venire rappresentata, conservando in sé la memoria di simbolo non solo di vita, ma anche di morte e rinascita, il sacro calderone dove avviene la trasformazione.

L’esempio più famoso è nelle sculture e nei basso rilievi conosciuti come Sheela na gig, rappresentanti donne nude che mostrano una vulva enorme e divaricata. Certo, svolgevano un azione nuova, meno legata al potere femminile e più per una funzione di tipo apotropaico (oltre che come monito ai fedeli di non cedere al peccato della lussuria e della carne) ma continuava ad esistere e a non essere dimenticata.

Anche la rappresentazione della sirena bicaudata svolgeva la stessa funzione, in quanto veniva rappresentata intenta ad aprire la coda in due parti per mostrare il pube e rendere possibile il sesso.

Triangolo pubico

Antichissima rappresentazione astratta e stilizzata della yoni, della vagina e della divinità femminile, consisteva in un triangolo con la punta rivolta verso il basso.

Questo simbolo rappresentava il ventre cosmico della Dea e, di conseguenza, la sorgente delle acque di vita e della donna stessa.

Per questa sua associazione e identificazione fu connesso al potere di far germogliare la vita, come un seme, venendo associato all’elemento acqua fino a diventarne il simbolo esoterico e alchemico per eccellenza.

Ciò non deve sorprendere: l’acqua è un elemento fondamentale per la vita su questa terra.

Senza di essa non ci sarebbero piante, oceani, fiumi, piogge e dunque non ci sarebbero cibo, ossigeno e nutrimento. È in gran parte presente dentro ogni creatura vivente e nella terra stessa.

Attraverso questo marchio viene posta attenzione anche ai sacri fluidi femminili, dal liquido amniotico all’interno del ventre e da cui tutti i mammiferi vengono al mondo, ai fluidi che fuoriescono dalla yoni come acqua della vita (il sangue) e del piacere (l’orgasmo), che scorrono dalla sacra porta femminile.

Losanga

Con il termine losanga, soprattutto in araldica, s’indica il rombo ovvero una figura geometrica di quattro lati con l’angolo inferiore e superiore acuti, mentre i due laterali sono ottusi.

Se a prima vista richiama certamente la figura della yoni in una forma più geometrica e razionale, così come il simbolo della sacra mandorla e della vesica piscis, dall’altra parte, soprattutto quando più affusolata, richiama lo strumento del fuso.

Antichissimo strumento risalente persino al Neolitico, associato per millenni alle arti femminili e impiegato per filare a mano, è uno strumento associato alla trasformazione ma anche all’unione del maschile e della femminile (poiché composto di due parti ovvero un bastoncino di legno appuntito su un’estremità e un tondino forato. Il legnetto viene infilato nel foro del tondino).

È lo strumento del fato, della magia, divenuto celebre grazie alla fiaba della bella addormentata che si punge un dito per via della punta di quest’oggetto.

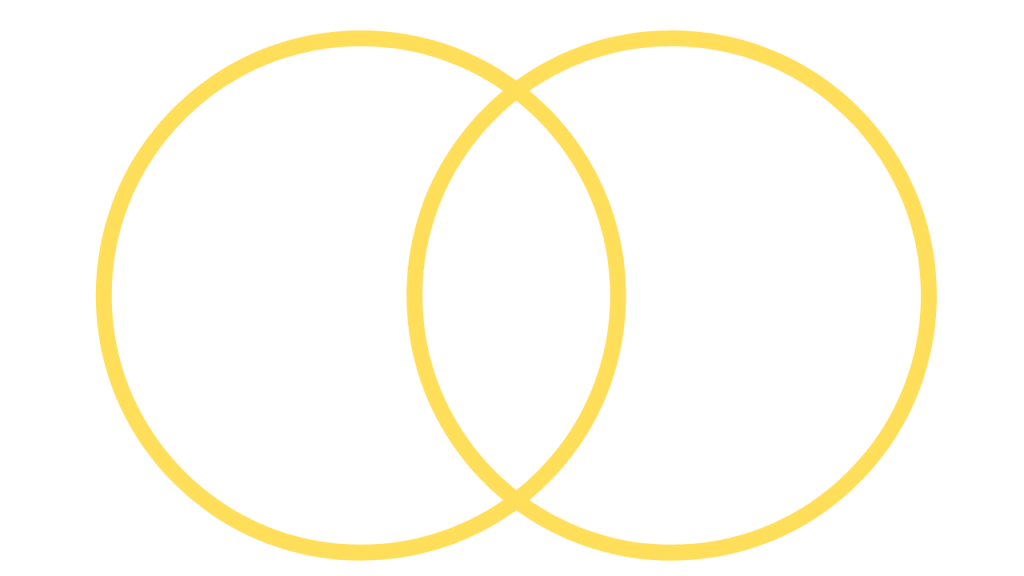

VESICA PISCIS

Conosciuto anche come mandorla sacra, è un simbolo a forma ogivale ottenuto dalla sovrapposizione di due cerchi in cui la circonferenza dell’uno passa per il centro dell’altro.

Nonostante le sue origini precristiane, conosciuto presso diversi popoli e civiltà dall’antica Mesopotamia all’Africa, viene rielaborato nell’iconografia cristiana; rappresentato in molti codici miniati e in numerose sculture del medioevo (soprattutto come elemento decorativo nell’arte gotica), viene associato alla figura del Cristo o della Madonna in Maestà, e utilizzato per dare risalto alla figura sacra rappresentata al suo interno.

Se in origine era nato come simbolo potente della yoni, di creazione e generazione, al cui interno custodisce per di più il simbolo della Losanga, altro richiamo alla vagina sacra e alla fertilità, nel cristianesimo assume una doppia valenza: da una parte allude al frutto della mandorla e dunque al seme in generale, simbolo ed elemento di vita, dall’altra parte invece, come intersezione di due cerchi, rappresenta la comunicazione tra due mondi o dimensioni diverse, materia e spirito, umano e divino, sacra unione ma con Gesù al posto della Dea, quale portatore di vita e mediatore.

Per di più, col nome di Ichthys, era noto e utilizzato dai primi cristiani romani in quanto, non solo questo nome è un acronimo che dice “Gesù Cristo e Figlio di Dio Salvatore”, ma disegnando la mandorla in posizione orizzontale e prolungando un po’ oltre i tratti delle circonferenze a una delle due estremità, si ottiene il simbolo del pesce usato dai cristiani.

Il nome latino infatti significa letteralmente “vescica di pesce”, animale legato al simbolismo cristiano e astrologico.

È possibile notare un ritorno di questo simbolo alla Madre grazie alla sua comparsa nei Chalice Well Gardens, con l’aggiunta di un asse, richiamo fallico, l’axis mundi, che percorre il simbolo e si unisce alla Dea in una sacra unità.

Fine Prima Parte